「百貨店を通して豊かな文化を地域に還元する」を目的に2017年に連携を開始した松坂屋名古屋店と名古屋大学。このページでは、SDGsをテーマとした“みらいメッセージ”をはじめ、科学や社会ついてのさまざまな活動をご紹介することで、皆様に“新しい未来”をお届けしています。

私たちに、できること。

未来について考えてみよう!

暮らしの中でできる「持続可能な未来社会」に向けたアクションについてのコラムやイベントを展開。

名古屋大学の先生がわかりやすくお話しします。

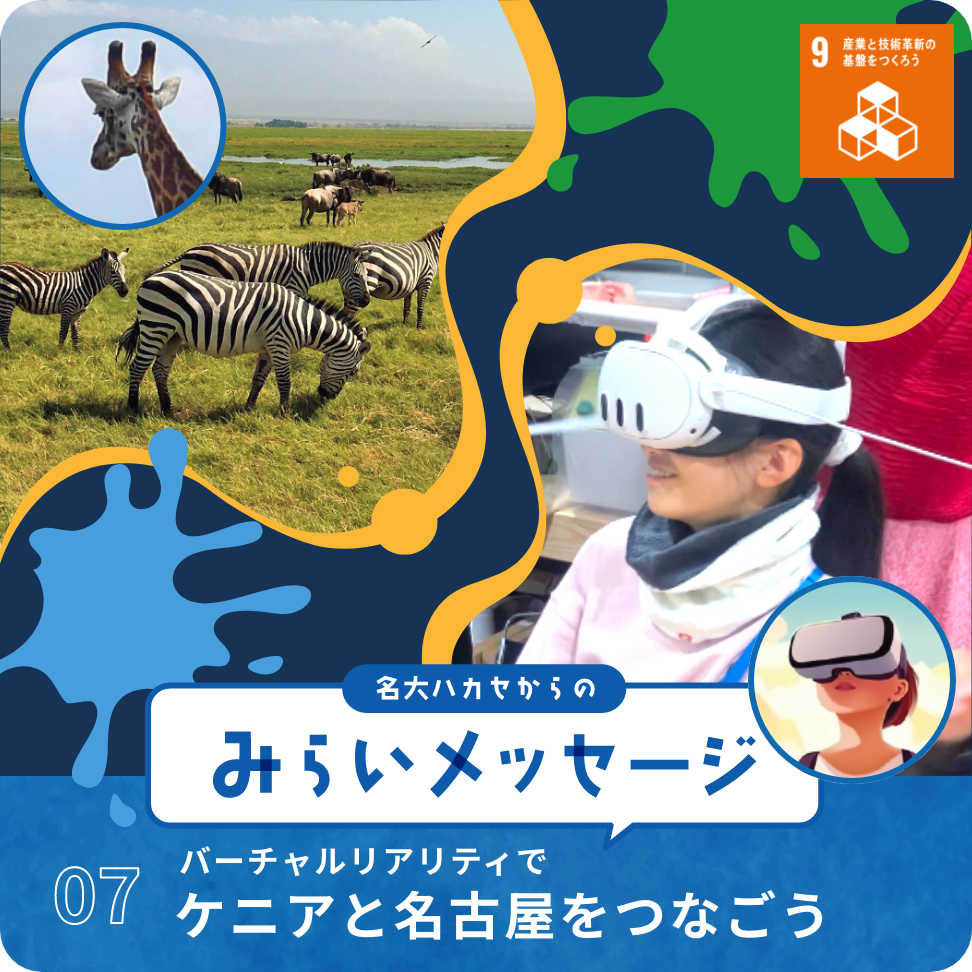

バーチャルリアリティで

ケニアと名古屋をつなごう

EVENT

イベントレポート

2025.02.28

COLUMN

情報技術から広がるさまざまな可能性

〜SDGs 9 産業と技術革新の基盤をつくろう〜

2025.02.28

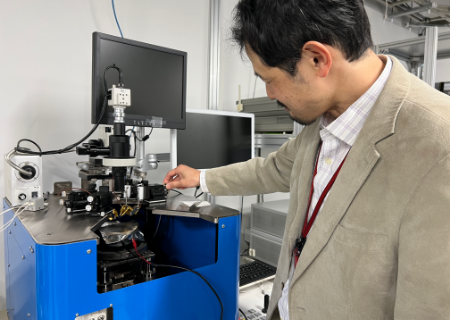

先生 名古屋大学大学院 工学研究科 准教授

米澤 拓郎さん

先生 名古屋大学大学院 工学研究科 講師

レレイト・エマニュエルさん

誰もがスマートフォンを使いこなし、さまざまな情報があふれている現代。

今回は、情報技術から広がるさまざまな可能性について名古屋大学の先生方にお話を伺いました。

より快適でより安全な暮らしにつながる「情報技術」

米澤先生 私はユビキタスコンピューティングという分野を研究しています。ユビキタスコンピューティングとは「身の回りのあらゆるところにコンピューターが存在する」という概念です。コンピューターが人の意図を汲んだり環境の状態を認識したりすることで、仕事だけではなく暮らしをサポートできるようにしていこうというのが研究分野のはじまりです。もともとはスマートな部屋を作るというところから始まって、それがモノをインターネットとつなぐ技術である「IoT(Internet of Things)」という考え方になっていったのですが、部屋だけでなく町全体としたときに、町や集団、物理的な空間はどうなるのかを考えるということを学生の頃から研究していました。

そういった、町全体をフィールドとして取り組み始めたのが2013年頃で、最先端技術を活用して都市や地域を効率化・最適化を目指す都市「スマートシティ」についての取り組みをしてきました。スマートシティを実現するには町全体からデータを集める必要があるため、町にセンサーを取りつけなければいけません。そこで公的車両の中で最も町を巡るメディアであるごみ収集車をセンサー化したところ、街全体から効率良くさまざまな情報を集められることがわかりました。たとえば、それぞれの地域で毎日どれくらいごみが集められたのかがわかるようになり、住民の方は昨日と比べて今日はどのくらいごみを減らせたといったことを知ることができます。また、大気汚染などの環境情報やインフラの損傷状態なども知ることができます。

その一方で、近年ではあらゆる空間のものがデジタル化されることで、暮らしにおける「現実」というものが物理空間だけでなく情報空間に及んできています。今はみんな1日に3〜4時間くらいスマホを使っていて、ある意味では物理的な現実から切り離されている感じがあるかと思います。これまでのメディアといえばマスメディアが中心でしたので、みんながある程度画一的な現実感を持っていたのですが、それがスマホの定着によりどんどん一人ひとりが違うリアリティを持つようになってきました。つまり、現実が多様化しているんです。たとえばずっとVRの中で過ごす人や、AIが作った世界に住む人が今後でてくることでしょう。1枚の写真から動画の生成もできるようになり、自分の過去とった写真から動画を生成していると、記憶すら書き換えられそうな気持ちになります。動画に映っている事実はないのに、ずっと見ているとあった気がしてくるんですよ。

このように、どんどん移り変わり個別化していく多様な現実を、どんなふうにつなげ、どうやって相互理解ができるかを研究しています。そのためには、現実をどう理解するかということが大事なのですが、そのうち個々人にとって今この現実がどういう意味を持っているのかということが定量化できるようになってくると思います。私たちは、他人同士でも共通点があると心が近づきますよね。そういった“人のセンス”でやっていたものをテクノロジーがサポートすることによって、異なる現実を持つ人同士を近づけることができるようにする研究をしています。また、こういった考え方を社会問題の解決に活かそうとしているんです。

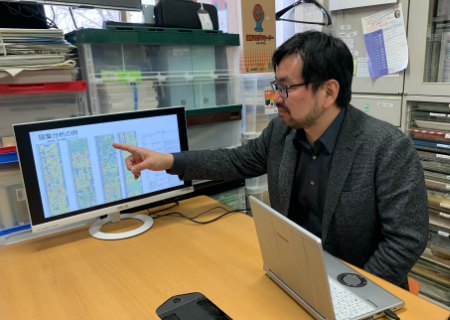

レレイト先生 私の研究分野は都市計画と地域計画で、主なテーマは意思決定を支援するためのツール作りです。住民と何かを計画する際には合意形成が必要ですので、情報技術を使って住民がわかりやすく参加できる、合意してくれるツールの開発を進めてきました。たとえば中山間地域においてどのように学校が閉鎖されていったのかや、今後どのように子どもが少なくなってどの学校が閉鎖されるのかというのを、データで過去から未来まで導き出すということをしています。ほかには、各地域の自治体が協力して住民に対して何かサービスを行う際に、そのサービスはどこの店に置けば一番利便性がいいのかというのを分析する研究もしています。中山間地域で道路を作る際にどの道路を先に整備したほうがいいのかというのを、地域の人口や通りやすさなどを考慮したうえでシミュレーションを行い、国土交通省に提出することもあります。これらが地域計画です。

都市計画では、災害に強い建物の建て方などを考えます。たとえばどこを整備すればより防災になるのかを、風の方向や建物の素材、近接する道路などさまざまなことを考慮したうえで分析を行い何万回とシミュレーションを行います。あとは防災教育にも取り組んでいて、情報技術を使って地震を体験した子どもたちとそうでない子どもたちをつなげて情報を共有するということをしています。また、小学校から高校までは防災教育をしていても、大学だとあまりしていないことが多く、特に留学生は基礎的な防災知識を持っていないことがありますので、研究の中に入れ込むなどして基礎的な知識を学べるようにしています。

相互理解の先に広がるさまざまな可能性

米澤先生 相互理解というお話をしましたが、その先にあるのは「視点の広がり」だと思うんです。人生が楽しくなることだと思っていただくとよいでしょう。たとえば小学生の頃って、毎日がとても楽しくありませんでしたか?大人になると毎日が単調になって不安になることもあると思うんです。自分と違うものに対して、いかに理解できて懐を広げられるかというところが大事だと思います。先ほどお話ししたような技術をこういったところや社会問題の解決に活かせないかなと考えています。

レレイト先生 お互いの文化を理解するというのも大事です。そうすることで自分の文化に誇りを持てるようになりますし、相手の文化のいいところを取り入れられるようになると思います。たとえば今までだと食べられないなと思っていた海外の食べ物も、理解を深めることで食べられるようになることもあります。もっとリアリティのある空間で文化を体験できるなどするといいですよね。今研究が進められているところなのですが、将来的には違う空間にいながら味や匂いを共有できるようになると言われています。

米澤先生 あとは、私たちの研究のキーワードとしてもうひとつ、プライバシーやセキュリティの問題があります。現実を交換する中で、どうやってプライバシーやセキュリティを守るのかということを考えています。たとえばオンライン会議をする際にバーチャル背景で周囲を隠したとき、手に持ったものなどが見えにくいことはないでしょうか?しかし、全部映すとプライバシーを侵害してしまうという問題があります。今は全部隠すか全部見せるかの2択で、ぼかすようなことしかできないのですが、その人の行動に関係するものだけ取り出して相手に伝えるようにする研究も行っています。

人が何をしているのかをAIに認識させて、その行動に関係するものだけを抽出して相手の空間に投影するのです。たとえば人が本を見ていると人と本を抽出してくれます。ホワイトボードを使うとホワイトボードを認識してくれます。現実のすべてをつなげるとプライバシーの問題があるので、意味のあるものだけを抽出してつなげようという目的です。これができるようになると、プライバシーを守りつつ、相手が何をしているのかがわかるようになり、見ている人の理解を高めることができるのです。こういった、新しい現実をつなぐ際にプライバシーやセキュリティのリスクや脅威を明確にしたうえでどう解決するのかというのが研究の柱のひとつにもなっています。

レレイト先生 スマートシティと防災においても、今このプライバシーの問題がありますね。スマートシティを実現するためにはいろんなセンサーやカメラを町のあちこちに付ける必要があって、センサーを置くメリットとプライバシーをどう両立させるのかというのが課題になっています。なので、先ほど米澤先生がおっしゃったように、カメラの目的が決まっているのならそこだけを監視できるようにすればいいと考えています。たとえば水害の問題があって水位を観測するのなら水位だけを監視して取り出せるような状態にしていかなければいけません。

異なるリアリティをつなげるカギは「対称性」

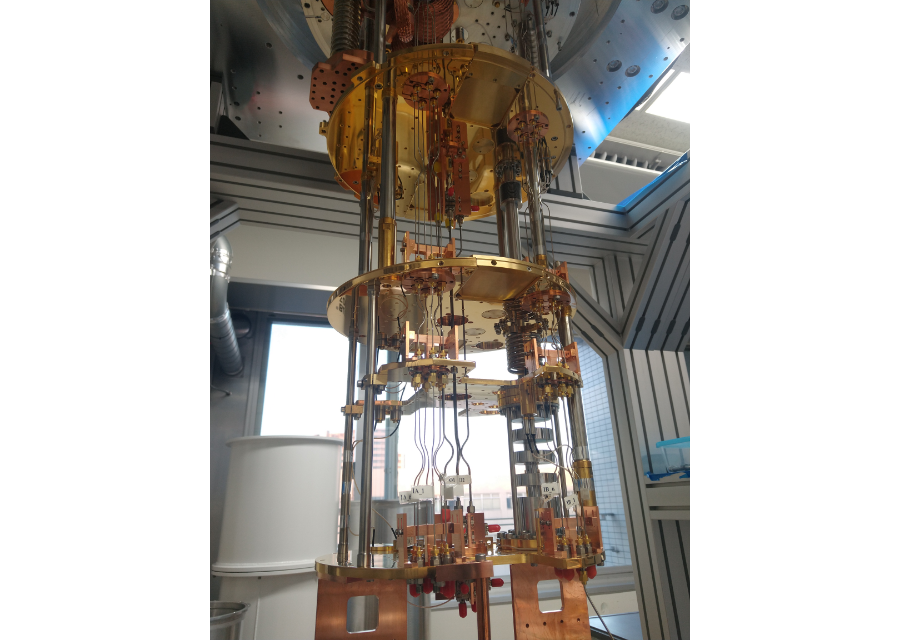

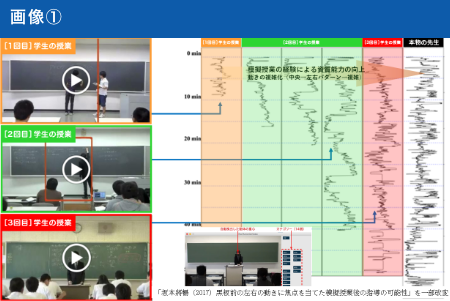

レレイト先生 今回、名古屋大学が代表となり推進する研究開発事業JST CREST Internet of Realitiesプロジェクトの技術実証の場として東山動植物園様に協力いただき、東山動植物園とケニアを融合したバーチャル・リアリティ(VR)空間を楽しんでいただけるイベント「東山動植物園 リアリティ・オブ・ケニア」を開催しています。(2025年3月末まで)

「東山動植物園 リアリティ・オブ・ケニア」の詳細はこちらから↓(外部サイトにリンクします)

https://www.higashiyama.city.nagoya.jp/news/2025/01/post-1215.html

ケニアと名古屋を連携できないかと考え始めたのは2012年頃です。ナイロビ大学と名古屋大学が協定校になったことがきっかけで、まずは動物の密漁問題をテーマに名古屋大学の学生たちとケニアに対してどんなふうに貢献できるかを考えるプロジェクトに取り組みました。私はケニア出身ということもあり、そのあともケニアの人たちといろんなやり取りをしていました。私の地元であるナロクカウンティにはケニアで一番有名なサファリの地域である国立公園があるのですが、コロナ禍に観光客が減り経済力を90%ほど失ってすごく大変でした。それを聞いて、こういう問題を扱えないかということでプロジェクトにつながりました。

米澤先生 Internet of Realitiesプロジェクトでは「異なるリアリティをどうつなぐか」というのがポイントとしてあります。ある程度近いリアリティを持っている日本人同士をつなげるというのももちろん大事なのですが、日本から一番遠いリアリティの一つであるケニアのリアリティを、環境も人も含めどうつなげるのかというのはチャレンジングでおもしろいなと思い「東山動植物園 リアリティ・オブ・ケニア」のプロジェクトが始まりました。実際にケニアに行き、ケニアの政府観光局の方と打ち合わせをしたり大阪万博のケニアの責任者の方とお話ししたりしました。ケニアの景色を見てすごく感動して、これを名古屋につなげたいなと強く思いましたね。名古屋といえば東山動植物園がありますので、現地の人や東山動植物園にいる人や自宅にいる人など、いろんな場所にいる人々の現実をつなげるような取り組みがしたいなと思い、実証実験できないかということで行ったのが今回の経緯です。

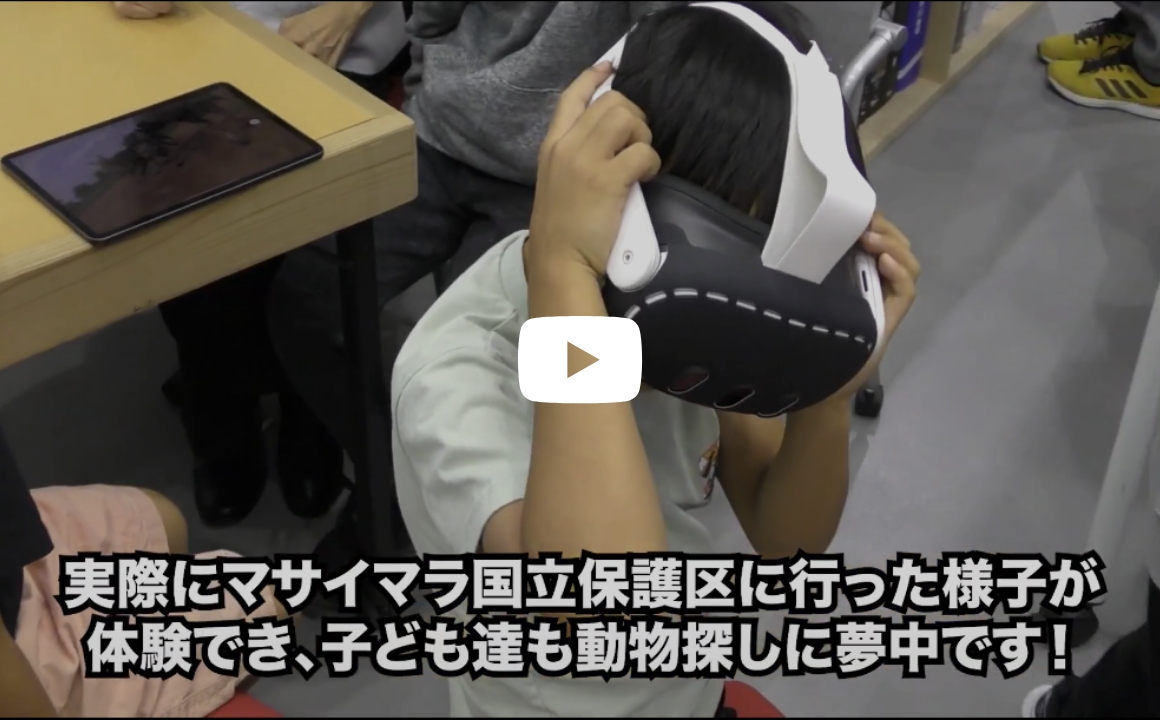

「東山動植物園 リアリティ・オブ・ケニア」では、2つのコンテンツを用意しました。1つはケニア動物映像VR体験です。VR映像に合わせた風や動物の触覚を再現することで、臨場感を高める体験も予定しています。個人個人で違う映像を見るのではなく、同期された映像をみんなで見て、触覚の再現にお客さん同士が協力することで、共有体験の質を高められるかどうかを検証するという狙いもあります。もう1つがサファリ・ゲームドライブVR体験で、友人や家族と一緒の車に乗って東山動植物園とケニアの大自然を巡るというものです。

ケニアのマサイ・マラ国立公園と東山動植物園を融合させた空間をVRの中に作って、希少な動物をみんなで探す旅を実現するシステムを、学生たちが中心となり構築しています。今まで、他の人のリアリティを感じるためには、基本的には相手の空間に飛び込む必要がありました。たとえば私たちがケニアに行くと、ケニアのこともわかりますし、同時に自分たちが日本人であることを思い知るわけです。ただし、ケニアの方々にとっては普段の日常だからあまりリアリティは変化しません。ではケニアの人に日本に来てもらうといいのかというと、ケニアの人は自分たちがどんなケニア人なのかはわかるけれど、日本にいる日本人にはわからない。つまり、非対称なわけです。そこの対称性を高める工夫ができないかと思っています。

今回の実証実験の裏のキーワードは、全く違うリアリティを持った人同士がいかに対称性を高めた体験を得ることができるかということです。いかに「同じ体験をしたね」という感覚につなげられるかというところを狙いとしてやっています。リアルの場で行っているイベントにオンラインで参加したとき、居心地の悪い感じがしたことはないですか?これが非対称性の典型的な例なのです。ですので、ケニアと東山動植物園が融合した新しい空間を作って、その空間にいる人が一緒に楽しめるようなものを頑張ってつくろうとしています。そのアプローチとしては色々他にも試してまして、たとえば他にも「MetaPo」というグループテレプレゼンス・ロボットも作っています。(※http://ucl.nuee.nagoya-u.ac.jp/metapo)

レレイト先生 「東山動植物園 リアリティ・オブ・ケニア」は動物がメインではあるのですが、ケニアの担当者の方は動物だけではなくケニアのいろいろな様子を大阪万博で見せたいと話されていましたね。

米澤先生 ケニアは動物だけではなくてお茶やコーヒーも有名ですからね。

レレイト先生 ケニアのインフラがきちんと整備されているということも伝えたいとおっしゃっていました。サファリの地域ではあるのですが、現地の大学で学んでいる学生たちは料理の作り方や人と接するときのマナーなど、ホスピタリティの勉強をしているんですよ。VRでつなげて日本のお寿司屋さんを見学するなどして学べるといいのではないかというお話も出ました。将来的にぜひ実現したいですね。

“今”を楽しむことと、情報の“アウトプット”を大切に

米澤先生 未来を担う子どものみなさんに意識してほしいのは、「今経験していることは、実はものすごい価値を持っている」ということです。みなさんが経験している日常は、大人のわたしたちがもう二度と経験できないことなのです。みなさんが思っている以上に価値があるものなのだということを伝えたいですね。

レレイト先生 それに加えて、今は情報技術の進化が早いので、大人は子どもに対して情報の使い方やプライバシーの問題などを正しい方向に向かわせるという意識が必要だと思います。今は子どもも情報系の技術を手に入れることが簡単になってきたので、ぜひ楽しく勉強してほしいです。そうやってデジタルリテラシーを高めていくということができたらいいなと思います。

米澤先生 今の子どもたちは、ネットなどを通じて見るキラキラした世界に憧れることも多いと思いますが、それだけではなく自分の評価軸を持って、今の身の回りの場所ももっと楽しんで、そこに大きな価値があるということに早めに気づいてくれると健全なのではないかなと思います。

レレイト先生 子どもたちはゲームをするのが好きですよね。たとえば30分ゲームをするのなら、残りの30分は自分でゲームを作る時間にするなどしてほしいです。情報を消費するだけでなく、情報をアウトプットする機会を設けてバランスを取ってあげなきゃいけないなと思います。大人のみなさんにはぜひここを意識してほしいですね。

閉じる

豊田スタジアムバックヤードツアー

EVENT

イベントレポート

2024.09.30

CROSS TALK

豊田スタジアムから考える地域貢献

〜SDGs 3 すべての人に健康と福祉を・SDGs17 パートナーシップで目標を達成しよう〜

2024.09.30

株式会社豊田スタジアム 代表取締役社長

田村 誠さん

先生 名古屋大学 総合保健体育科学センター 体育科学部 教授

佐々木 康さん

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 事務局次長

猪股 康博さん

名古屋グランパスのホームスタジアムであり、球技専用スタジアムとして日本最大級の大きさを誇る「豊田スタジアム」。今回は豊田スタジアムの魅力に迫りつつ、スタジアムが秘める可能性や地域貢献について考えます。

豊田スタジアムの代表取締役社長 田村さんと、名古屋大学の佐々木先生、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会の事務局次長 猪股さんが座談会を行いました。

豊田スタジアムの魅力と地域貢献の取り組み

田村さん 豊田スタジアムは 2001年に完成した球技専用のスタジアムです。専用スタジアムとしては国内で2番目に大きく、収容人数は44,380人で、主にサッカーやラグビーの試合を行っています。上層4階席の最大傾斜角度は 38 度で、独自の吊り屋根構造により視界の妨げとなる柱がないため、どの席からでもピッチが見やすく試合を大迫力で楽しめるというのがこのスタジアムの大きな特徴です。昨年度はグランパス戦20試合、ラグビーリーグワン2試合、世界ラリー選手権などを開催しました。本年も11月には世界ラリー選手権の会場となり、スーパースペシャルステージを設置する予定です。

豊田スタジアムは、地域に愛され世界に認められるスタジアムづくりを目指して、さまざまな事業を展開しています。「スタジアム見学」は2001年より形を変えながら23年間続けており、現在は地元のボランティアのみなさまと一緒に運営しています。観客としての気づきがあるのはもちろん、選手の目線でスタジアムを体感できるということで、ありがたいことに好評の声をいただいております。

また、豊田スタジアム東側の田畑を利用して、地域の方々と協力しながら花づくりを行い、まちの景観向上を目指しています。

豊田スタジアムは、豊田市中央公園に位置し、中央公園一帯は豊田市の「広域避難地」に指定されています。災害発生時には、警察や消防、自衛隊が集まって活動する場所となり、避難所へ救援物資を運ぶ地域の防災拠点としての役割も担っています。

健康やスポーツへの取り組みにおいては、まずは名古屋グランパスやトヨタヴェルブリッツのゲーム運営について、施設の貸し出しだけでなく、最大限の協力をしていくことを大切にしています。来場者の増加や活性化につながるよう、日頃より全社的に応援しているのです。サッカーやラグビーの国際試合を誘致・開催することで、より広い地域からお客様が来てくれたり、スポーツする・観ることと観光を同時に楽しむ「スポーツツーリズム」を広めたりすることにつながると考えており、各協会や豊田市との連携協力にも努めています。また、子どもからシニアまでの各大会も積極的に誘致することで、次世代への継承や幅広いスポーツ振興につながる取り組みも行っています。

そのほかには、健康づくり教室やキッズサッカー教室など各種教室を開催しており、市民のみなさんの健康づくりの場を提供しています。「スポーツ・文化イベントを通じて、人々の交流拠点とし、街づくりに貢献していくこと」が、豊田スタジアムの基本的な企業理念ですので、今後も地域の中でいろんなご提案をしていければと考えています。2026年に愛知・名古屋で開催されるアジア競技大会では、豊田スタジアムがサッカーの会場になりますので、ゲームを最大限盛り上げられるよう全社を挙げて体制を整えていきたいです。

スポーツ経営の視点から考えるスタジアムの意義

佐々木先生 実は、田村社長と私はラグビーでつながっているんです。大学時代、田村社長は帝京大学、私は筑波大学でラグビーをしていました。田村社長はチームの司令塔としてスタンドオフというポジションをされていて、帝京大学の中でも図抜けた存在でした。試合をさせていただいたのはいい思い出です。田村社長の息子さんもラグビー日本代表として活躍されていてさすがだなと思いました。そして、田村社長が世界的にも有名で機能もデザインも素晴らしい豊田スタジアムの社長をされているのが素敵ですね。

私は社会学が専門なので、その視点からスタジアムを見ることがあるのですが、世界の有名なスタジアムでは、特徴的な取り組みが行われています。ラグビー大国である南アフリカでは、リーグの中でピンクボールプロジェクトが行われているんです。これは、女性支援活動の一環で、試合の途中でボールをピンク色のボールに変えて、そのボールを使っている間にホームチームが得点すると、地域の女性支援活動に寄付することができるという仕組み。スポーツを通して支援できるというのがこのプロジェクトのおもしろいところです。日本でもぜひ取り入れてほしいですね。

イギリスのリーグでは、電光掲示板に地域ファンの「記念日」を掲示して会場アナウンスで祝福するプログラムを行っています。誕生、出産、挙式などの記念日を応募した方は家族と一緒にスタジアムに行きますよね。そこで大観客の中、祝福を受けるんです。その試合の日が家族にとっての新しい記念日になり、毎年その記念日に足を運んでくれるコアサポーターファミリーとなるかもしれません。1試合で20件ほどの記念日を紹介し、掲示する時間は1件あたり2秒ほどなのですが、こういった取り組みを続けていくことで、長期的なファンづくりにもつながります。また、たとえばこのイベントのときにプレゼントを用意するなど、他のビジネスチャンスも広がっていると思います。

欧米ではかつて人々は町の中心にある教会に集まり、みんなで心を一つにしていました。現代ではそれがスポーツスタジアムに変わったと言われています。スポーツ社会学のとある研究者はそれをsports cathedral=スポーツ教会と表現しました。そういう社会的な機能がスタジアムにはあるのではないかと思います。スタジアムが目指す一つのあるべき姿かもしれませんね。

猪股さん 今ご紹介いただいたさまざまな取り組みはSDGsにもつながっているなと感じました。私たちはよく「スポーツはSDGsとどうかかわっていけるのか」ということを考えています。たとえばグランパスさんとスタジアムさんで何か企画をするなど、国際的なスポーツイベントやプロスポーツチームと一緒になって、かけ合わせをしていくことによっていろんなSDGsに関わることができるのではないでしょうか。SDGsの切り口としてのスポーツという考え方もいいと思います。また、スタジアムには数万人が集まりますので「人が集まることでできるコミュニケーション」がキーになりますよね。人が集うスタジアムはある意味お祭りのようなもの。お祭りもスポーツも、人がいてコミュニケーションが生まれるものですよね。日本人はそういうものが大好きですので、スポーツに関係する側の人たちでさまざまなことを企画して盛り上げていきたいですね。

アジア競技大会がさまざまな“きっかけ”になる

猪股さん 先ほど田村社長からお話があったように、アジア最大のスポーツの祭典と言われるアジア競技大会の2026年大会が愛知・名古屋で行われることが決まっています。私は大会組織委員会の事務局次長を努めており、開催に向けて動いています。実は、愛知・名古屋では1988年のオリンピックを招致する活動が行われたものの実現できませんでした。スポーツ関係者の中には、いつか名古屋で大きな大会をやりたいという想いを持つ人も多かったので、今回アジア競技大会を開催できることを嬉しく思います。スポーツの振興が大会の大きな目的ではあるのですが、45の国と地域が参加するので国際交流や人との出会いも大事にしていきたいと思いますし、愛知・名古屋を世界に発信する機会でもあると考えます。

いろんな国の方が日本に来てくれるわけですから、海外に行かなくともさまざまなコミュニケーションの機会が生まれます。愛知県の大学生のみなさんはぜひボランティアに参加してほしいです。大学生のみなさんが学んでいることを活かせるような、たとえば、医療系、語学系、スポーツ系などのボランティアがたくさんあります。そういったところで若い力を発揮していただき、今後の人生の糧にしていただければと思います。学生のうちに視野を広げるということは非常に大事です。

また、アジア競技大会後にはアジアパラ競技大会を開催します。パラスポーツを知る・見ることで意識が変化することもあると思いますので、それを共生社会の実現につなげていきたいです。子どもたちにもぜひパラスポーツを見ていただいて、そのすごさを体感するとともに、いろんなことを考えるきっかけにして「人に優しい町」をつくっていけたらいいなと思います。豊田スタジアムはラグビーワールドカップにも使われたことのある世界的に見ても素晴らしい施設ですので、ここをアジア競技大会の会場として使わせていただけることがとても嬉しいです。

田村さん わたしたちとしても大きな大会をやっていただけるのは非常にありがたいことです。こういったチャンスを逃さないようにして、みなさんに足を運んでいただけるようにしていきたいと思います。

佐々木先生 今年のパリオリンピックに出場した愛知県にゆかりのある選手は48人くらいだと聞いています。フェンシングで金メダルを獲った加納虹輝選手は愛知県出身ですし、その他にも愛知のさまざまなスポーツ選手がパリで活躍しました。次のロサンゼルスオリンピックを見据えている選手のみなさんはアジア競技大会に参加すると思われますので、地元の選手を応援するよいきっかけになるのではないでしょうか。

先ほど猪股さんからパラスポーツのお話もありました。パラスポーツでは車椅子マラソン、車椅子テニスなど、車椅子を使う競技が多いですよね。この競技用車椅子の世界の市場でトップシェアを誇る企業が実は愛知にあるんです。クオリティーが高いということで、世界中の選手からオファーがあるそうです。そんな技術を持っているということも愛知の誇りですよね。

猪股さん アジア競技大会は、オリンピック競技以外の9競技もあり、eスポーツ、カバディ、セパタクローなど、みなさんが普段あまり触れることのないスポーツもあるかと思います。最近、世の中では「緩やかにスポーツをやりましょう」というムーブメントもありますよね。パラスポーツを含めて、いろんなスポーツを知ることはスポーツを始めるきっかけにもなりますので、そういった部分も事務局としてうまく発信していけたらと思います。

素晴らしい力を持つ「スポーツ」に触れてみてほしい

佐々木先生 愛知県はスポーツが盛んで、素晴らしいチームがあり素晴らしい選手がいます。そんな場所でアジア競技大会という大きな大会があるのは、一生に一度あるかないかのチャンス。だからこそ、この機会にこの地でスポーツに触れてみてほしいのです。昨今、新型コロナウイルスの蔓延などにより、人の生きる力や社会の力が弱ってきていると感じます。そんな中で強く生きていこうとする人にとって、スポーツは絶対に力になるものです。一生懸命プレーするのもいいし、一生懸命応援するのもいいので、ぜひスポーツに参加してほしいです。スポーツには素晴らしい力がありますから。

猪股さん 私も佐々木先生と同じ思いです。トップチーム、トップ選手を抱えている地域だからこそ、地元の選手たちの活躍をこのアジア競技大会で見てほしいですね。愛知だけではなく、隣の岐阜県や、西は京都、大阪、兵庫、それから東は静岡、東京でもいろんな競技を実施しますので、ぜひお近くの会場で見てください。豊田スタジアムにも見に来ていただければ私としてはとても嬉しいです。急な角度になっている4・5階席に来ていただければ、こんなに上からでも見やすいんだ!と実感いただけますし、お子さんのいろんな発見のきっかけにもなると思います。みなさんのご来場をお待ちしています。

閉じる

名古屋大学の田んぼに行こう♪

~田植えを体験し、米作りを学ぼう~

EVENT

イベントレポート

2024.06.28

COLUMN

世界に広がる米作りと「土壌」の可能性

〜SDGs 13 気候変動に具体的な対策を・SDGs 1 貧困をなくそう・SDGs 2 飢餓をゼロに〜

2024.08.20

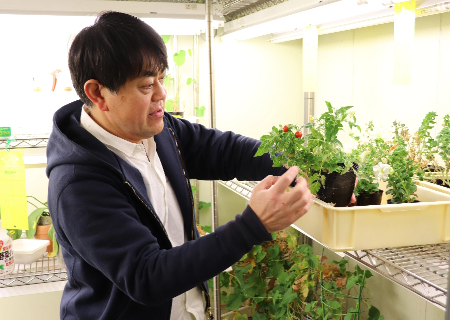

先生 名古屋大学大学院 生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター

教授 村瀬 潤さん

先生 名古屋大学大学院 生命農学研究科 応用生命科学専攻

准教授 アンドレス・マツラナさん

みなさんが毎日食べている「お米」。実は日本以外でも米作りが行われていることをご存知でしょうか?

今回は、日本から世界に広がる米作りのお話や、気候変動への対策、これからの米作りに重要な「土壌」の可能性について名古屋大学の先生方にお話を伺いました。

今考えるべき、お米をめぐる問題

村瀬先生 日本ではなじみの深いお米ですが、実は、世界人口の半分ぐらいの人が食べている穀物でもあるのはご存知ですか?特にアジアではよく食べられていて、「アジアを支えている」と言われています。お米がたくさん穫れる理由のひとつは、畑と比べて栄養の多い水田で栽培しているから。日本は、ほぼ100%灌漑(かんがい)農業です。灌漑農業とは、雨だけに頼るのではなく川や地下水などから水を引き、人工的に田へ給水をすること。アジア地域で見ると灌漑農業をしている国のほうが少なく、天水田という雨水に頼っている田んぼで稲を作っていることが多いのですが、天水田では雨が降りすぎたり降らなすぎたりすることでなかなかうまく育たないことがあります。近年は特に気候変動の影響でそういった雨の問題や気温が高くなったことでイネの生育が悪くなるという心配、水田が温室効果ガスであるメタンを大気に放出し逆に温暖化を助長する恐れも指摘されています。

また、お米を作るには肥料が必要になるのですが、化学肥料を製造するには化石燃料を使用するため、どうしても価格が上がってしまいます。近年、肥料の価格が高騰していることも問題です。肥料を使わずにお米を作ることができたらいいのですが、それはなかなか難しいことなのです。そこで今考えられているのが、土壌の力をうまく引き出しながら栽培する方法です。土壌マイクロバイオーム(微生物)が互いに作用して土壌の質をよくする方法を作物生産にどう活用するのかというのがポイントとなっています。ほかには、この先の気候変動や環境問題を考慮すると、暑さ・寒さに強い稲、乾燥や塩類障害に強い稲が必要になります。そういった稲を育種していくために、今、さまざまな稲の遺伝情報が研究されています。

日本における米離れと温暖化

村瀬先生 米は、日本国内において唯一自給できているといってもよい食べ物です。しかし、生活様式が時代とともに移り変わり、食生活も西洋化したことにより、お米離れが進みました。そういった要因も含めて消費量が少なくなっており、米の過剰生産を抑え、米の価格を維持するために、国が米の生産量を調整する政策「減反(げんたん)」を行ってきました。米を食べない、作らないというふうになってきているのは社会的に悩ましい問題だと思います。

米作りにおいて考えると、やはり気候変動の影響が大きく、昔と比べて気温が高くなったことでカメムシなどの虫害が進んでいます。花粉がうまく成熟せず種ができなくなってしまう「不稔(ふねん)」の心配もあります。最近、大学の実習で稲を植えたのですが、水田はお湯のような温度でした。今できる対策として、水田に水を貯めずに流し続ける「かけ流し」が推奨されている地域もあります。

日中の気温が高い今は、スマート農業を取り入れながら管理する必要があります。水位をモニタリングして、その時期に合った水の量を調整するシステムなどは、省力化の取り組みとしてすでに実施されていますが、今後は気温に合わせて自動でかけ流しをできるシステムなど、今までとは違う水管理の技術が必要になるでしょう。

また、農業の課題には、科学的な側面と経営的な側面があります。科学の面だけで見ても、農作物を育てる環境から農作物自体のことまでかなり広い視野で考えないといけませんし、技術はあっても現実的ではないという場合もあります。1つの分野だけでは解決できないため、チームで取り組むことが大事になってくるのではないでしょうか。

他の産業との連携で、地域内でのサイクルができる

マツラナ先生 農作物は、地産地消でSDGsに貢献しているという話をよく聞くと思います。それに近い話だと思いますが、私たちは名古屋大学が作る清酒「なごみ桜」に携わっています。私は新潟で和食と一緒においしい日本酒を飲んで、その魅力に気づきました。私は日本の文化もお酒も好きだから「なごみ桜」の製造をお手伝いするのは楽しいです。一度、酒造で1週間インターンシップをしたことがあるのですが、現場の人たちの頑張りを知ってから日本酒がもっとおいしくなりましたね。発酵の研究をしている学生たちにとっては、リアルで体験する機会になり、食文化の学びにもつながりました。

名古屋大学で育てた酒米「若水」を、名大の桜からとった「名大さくら酵母」で、愛知の酒造メーカーが名大生と仕込んだ「なごみ桜」はオール名大産です。大人の皆さんにはぜひ一度飲んでみていただきたいですね。

村瀬先生 実はお米に関していうと、地産地消というよりも各地のおいしいお米を全国へ展開することのほうが多いです。お米の地産地消は意外と難しくて、その理由としては、米どころと呼ばれるお米がたくさん穫れる地域は自然が豊かな一方で人口が多くないため、その地域の外へ展開しないと生業になり得ないからです。逆に都心には人が集まっていて、お米を作れるような低地の多くは住宅地になっているため、米作りは難しく地産地消も簡単ではありません。地産地消は、流通のコストを下げることや栄養素を地域で循環することを目的とされていることが多いのですが、そういう意味でいうと肥料の地産地消は可能かもしれません。

たとえば、近隣の産業から出てくる廃棄物を使った有機肥料を作るなどです。生産のコストも下げることができます。また、畜産業で使用する飼料は海外から輸入することが多いのですが、昨今の円安で国産のものと海外産のもののコストがあまり変わらなくなり、安定供給もできそうだということで国産飼料への注目が高まっているのです。こういった部分を含め、昔は当たり前にできていた農畜の連携もできるようになればいいのではないかと思います。そして、畜産で出てきた廃棄物を還元できれば、化学肥料の使用や肥料のコストを減らせて、そのエリアの中で今後の持続可能性を高めるチャンスになります。エリア内でのサイクルを太くしていくこともできるでしょう。

米作りはどうなっていくのか?

村瀬先生 お米は他の食べ物と比べても考えられないぐらい安いので、食べる立場から考えるとありがたいですよね。ただ、水・空気・米というような当たり前の存在であるあまり、ありがたみがなくなって米離れが進んでいるというような側面もあると思います。お米=価格が安いというのはアジア地域においても共通認識となっており、お米を作る立場からすると、価格の安いお米を作るよりもほかのことをしたほうが稼げるのではないかということで、農業をやめてしまう人、工業に移る人も多いのです。だからといって、食糧として重要なお米の価格を上げるわけにもいきません。苦労せずに収穫できるようにする、現時点ではお米を作れない場所で作れるようにすることがお米を作る人を増やすことにつながりますので、今後大事になってくるでしょう。あとは、農地面積も減少傾向ですので、今と同じ面積で今より多く穫れるようにすること、農業の方法や稲の品種を進化させて気候変動に対する対応力をつけることがポイントになります。

また、たとえばアフリカはトウモロコシを使ったお餅やパンなどが主食で、もともとお米をあまり食べない国なのですが、生産性の高いお米を作ったほうがいいのではないかということで今、米作りが活発になってきています。お米を簡単に穫れるようにということで、直接水田にお米の種である種籾(たねもみ)を播く水稲生産技術「直播(ちょくはん)」を行っている人たちもいて、苗作り、田植えといった労力のかかる工程を省けるというメリットがあります。ただ、どうしても生育が悪くなりがちなので、きちんと穫れるような品種を作ったり、作り方を考えたりする必要はありそうです。

今後の私の研究としては、やはり土壌の微生物について掘り下げていきたいと考えています。農業で非常に大事だと言われているのが「土作り」です。土壌の微生物は増えたり減ったりしているのですが、減る=死ぬと基本的には土に還り、分解されます。その時に体内の栄養素が出ていき、それを植物が利用します。これが土の肥沃性の大きなポイントです。

実は、土壌にいる微生物の研究はあまり進んでおらず、我々人類が知っている微生物は1%以下だと言われています。微生物同士の相互作用もまだわかっていない部分が多いため、土壌をひとつの生き物として研究しているのです。それをもう少し明らかにして、うまく使えないかと思っています。そして、植物と微生物との関係を理解して利用できれば、肥料を入れる量を減らせてコストを下げることにもつながるということで、今一生懸命研究しているところです。

さまざまな経験が考え方や視野を広げる

村瀬先生 先ほど、科学の面、経営の面から課題を考える必要があるというお話をしましたが、広い世界を観る・色々なことを経験するということがすごく大事だと思います。学校の勉強はもちろんですが、自分の少し隣の社会に小さい時から触れるということがすごく重要ですし、そういう経験が将来生きてくると思います。自分の学びの背景やそれ以外の人のことに関心を持ち、人と一緒に何かをやっていくことで、複合的な考え方や多角的な視野が身につくのではないでしょうか。

マツラナ先生 お米はみんな当たり前に毎日食べているものですが、それは、一生懸命育てている人・研究している人がいるからこそ。みなさんがお米を食べるときには想像してみてほしいです。私たちも、未来でもみんながおいしいお米を食べられるように研究を頑張ります。

閉じる

地元産フルーツのジャムを食べてみよう

EVENT

イベントレポート

2024.02.06

CROSS

TALK

みかんの活用に見るフードロス対策とこれからの農業

〜SDGs 12 つくる責任 つかう責任・SDGs 2 飢餓をゼロに〜

2024.03.27

先生 名古屋大学 大学院生命農学研究科

教授 徳田 博美さん

株式会社ブルーテック 代表取締役

青山 明裕さん

丸茂農園 代表

冨谷(ふかや) 茂寿さん

私たちの生活に欠かせない「食」を支えている「農業」。

今回は、名古屋大学の先生が、株式会社ブルーテック、丸茂農園のお二人と「食と農業」をテーマに座談会を行いました。

写真:左から 冨谷さん 徳田先生 青山さん

農家とIT企業が連携して作るジャム

丸茂農園 冨谷さん 丸茂農園ではビニールハウスで栽培するハウスみかんと屋外の畑で栽培する露地(ろじ)みかんを作っていて、ハウスみかんは私と妻が、露地みかんは私の父と母が担当しています。濃いオレンジ色で、糖度が高く甘いことが特徴の「みはまっこ」と、オレンジから緑のグラデーションが目印の、甘みと酸味のバランスが整った「さわみっこ」の、2ブランドを出荷しています。栽培のポイントとなるのは、栽培の中間時期に行う「水切り」です。水やりをやめることを指すのですが、糖度の高いみかんにすることができるだけではなく、薄皮がオブラートのように薄く仕上がるので、そのままでも食べやすいみかんになります。

ブルーテック 青山さん ブルーテックはIT会社なのですが、私が柑橘(かんきつ)好きで、オリジナルの柑橘ジャムをお歳暮で配ったところ好評だったことから、テスト販売を経てジャム製造販売を事業化しました。日本のおいしい果物を一年中味わえるように、生の果実を食べているような感覚のジャムを作っていて、さまざまな農家さんから仕入れをする中で丸茂農園さんと出会いました。今は、数多くの品種の味の違いも再現できるように、果物や品種に合うそれぞれの加工の仕方を研究しています。

丸茂農園 冨谷さん ブルーテックさんのジャムに使っていただいているのは、露地みかんと摘果(てきか)みかんです。摘果とは、なりすぎている果実を小さいうちに摘み取ることをいいます。果実をすべて木に残したままにしておくと、養分を奪い合って果実が大きくならなかったり、おいしくならなかったりするのです。収穫までに摘果を行うのは3回ほど。出荷できるのは最初についた実の10分の1くらいの量です。通常、摘果みかんはすべて土の上に落とします。そうすることで、次の年の肥料になるのです。剪定したときの枝や葉も細かくして肥料として活用しています。自然なSDGsと言えるかもしれませんね。それまでは摘果みかんを肥料以外には活用していなかったのですが、三重の農園では摘果みかんを絞ってポン酢などに加工されていると聞いたことがあり、ブルーテックさんからのお声がけを機会にジャムをやってみることにしました。

ブルーテック 青山さん 摘果みかんは商品として出荷するみかんに比べて酸味があるのが特徴で、普通のジャムよりも酸味が効いた香りのいいおいしいジャムにすることができました。販売してみると非常に好評で嬉しかったですね。

丸茂農園 冨谷さん 酸味が強く、果皮に苦みが残っていることがある摘果みかんを使ったジャムはなかなかありません。オリジナリティを感じる味に仕上がり、ブルーテックさんの挑戦の姿勢は本当にすごいなと思いました。

生育途中の温室みかん

気候に左右される露地みかんの活用

丸茂農園 冨谷さん 丸茂農園の経営の要となっているのはハウスみかんです。露地みかんはハウスみかんと比べて価格が安く、また、収穫量も少ないため、露地みかんで生計を立てるのは難しいというのが現実なのです。露地みかんの収穫量が少なくなってしまう大きな理由のひとつが、気候。ハウス栽培では環境をコントロールできるためみかんの能力を100%発揮できるのですが、露地だとそうはいきません。病気の原因となる菌を媒介する雨が降りますし、気温や天気にも左右されます。途中まで綺麗な状態だったとしても、例えば暖冬でたくさん雨が降れば表面がボコボコとしたみかんになってしまうということがよくあるのです。これまでやってきたことが実にならないのは非常に辛いことです。以前、冬に雹(ひょう)が降って露地みかんが傷だらけになったとき、訳ありりんごのように販売できないかと考えましたが、割ってみると中が傷んでいたため処分しました。ただ、傷んでいない部分もあったのでもったいないなと思いました。

丸茂農園 冨谷さん

ブルーテック 青山さん みかんが傷ついてしまったタイミングですぐに加工処理できれば有効活用できるかもしれませんね。時間が経つとさらに傷んでしまいますが、使える部分をすぐに抜き出すことができれば活用できそうです。また、傷ついたみかんを買って活用してくれる加工業者などがあれば安心して生産・販売できますね。

丸茂農園 冨谷さん 生産から販売までの仕組みづくりは本当に大事ですよね。例えばマグロだと、丸ごとだけではなく、赤身、中トロ、大トロなどさまざまな売り方があります。色んな部位を流通させられるのは、生産者にとってはありがたいことですよね。それと似ていて、みかんもいろんな売り方をしてそれを理解したうえで買ってもらって有効活用していただけると無駄にならないので嬉しいですね。スーパーに売っているような綺麗な商品が一番いいという考えではなく、みかん全部を余すことなく活用できたらいいなと思っています。

今のライフスタイルに合う果物とは?

徳田先生 今の日本は「果物離れ」が進んでいると言われています。近年の物価高騰も要因の一つですが、意外に果物の大きさも影響していると言われています。日本で家族で食べる果物といえば、典型的なものがりんご。皮をむいて、種を取って、くし形切りにしてみんなで分けて食べるのがスタンダードな日本では、りんごは大きめに作られているのです。ところが、近年の日本では一生独身で過ごす「生涯未婚率」が年々増加していて、りんごは一人で食べるには大きいので買わないという人が増えています。アメリカやヨーロッパでは軽食としてりんごを丸かじりする文化があり、丸かじりを前提にした小さめサイズのりんごが生産されています。小さめのりんごは摘果も少なくて済み、手間やコストもあまりかけずに作ることができるのですが、日本のりんごは厳しく摘果し、大きなサイズに仕上げることが一般的。さまざまな手間をかけて育てているため、価格も上がっていて、今の日本社会全体の動きとのギャップが出ていることがわかるかと思います。世の中の流れや、食べる人たちのライフスタイルを気にかけて生産・販売していくことが今後大事になっていくでしょう

徳田先生

ブルーテック 青山さん 消費者の需要が変わってきているのを感じますね。価格という意味でいえば、ブルーテックで作っているジャムは100gで1,000円です。今の時代だと高価に感じられると思うのですが、イベントでジャムを販売したときに、想像以上に好評でした。販売の際に、丸茂農園さんの紹介や、丁寧に作っていることなどをお伝えして生産者の顔が見えるようにしているのですが、それによってリピーターも増えたと感じています。「本当においしいもの」を探している人は多いのだなと感じました。いろんな需要に合わせて販売先を広げるのも大事かもしれませんね。

「食」の意識を高めることで、いろんな方法が思いつく

丸茂農園 冨谷さん 農業をやっていると、露地みかんのような問題もありますし、今話題に上がった果物離れの問題もあります。そんな中、みなさんに伝えたいのは、食の大切さです。例えば、牛肉だと見た目がほぼ同じでも、味がぜんぜん違うものがありますよね。それは、牛の食べているものが違うから。えさにこだわって育てられた牛の肉はクオリティーが高いんです。人間もそれと同じで、何を食べるかで健康のクオリティーが変わってきます。毎日の食事が私たちの体を作っているので、まずは食に対する意識を高めてほしいです。私たち生産者は、そこに向かってご期待に添えるようなものを作ることが使命だと考えています。

徳田先生 それと、食べ物が自分の手に届くまでのことを知ってほしいなと思います。農業の現場では、農業をやる人の高齢化や、耕作されずに放置されている荒廃農地の問題があり、ほかにも物流・運送業界の2024年問題(ドライバーの長時間労働を防ぐルールができる)や、食品加工、販売、利用の部分にもさまざまな問題を抱えています。その実態をいろんな形で知る、気にかけることが大事です。ニュースで見かけたときには関心を向けてみましょう。また、摘果みかんを使ったジャムのように、食品ロス対策にはいろんなやり方があります。買いすぎない、消費期限の短いものから消費する、などもあるのですが、まずは食品についてもっと知ってもらうことが一番大事だと思います。食品はそれぞれに保存の仕方や特性が異なりますので、それに合わせて消費するというのがコツです。理解が深まるといろんなやり方が思いつきますよ。食品に関するさまざまなことについて興味をもって生活してみてほしいです。

ブルーテック 青山さん 先日行った「摘果みかんなど果物ジャムの食べ比べ」イベントでは、子どもたちは大人よりも食品ロスを身近に自分ごととして捉えているように感じました、まずは自発的に、自分のやりたいように行動してみてほしいです。食品ロスについていろんな可能性を見出すことができるのではないかと思います。

「食」からはじまる農業とのさまざまな関わり方

丸茂農園 冨谷さん 今、美浜町の行政と連携して、小学生を対象とした職場見学や中学生を対象とした選果場での職場体験などを行っています。農業に興味を持ってくれる子どもが一人でも増えたら嬉しいですね。

ブルーテック 青山さん ジャムを食べて「こんなにおいしいんだ!」と思うのも、その果物に興味を持つきっかけになりますよね。そこから、農業やりたいな、食品に関することをやりたいなという気持ちにつながったらいいなと思います。単純に果物を好きになってくれるというのも嬉しいです。

丸茂農園 冨谷さん 丸茂農園のみかんを地元の小学校に提供しているのですが、そういった機会以外にも、今回のジャムのイベントのように、子どもたちに対して食について伝えられる場があるのはありがたいです。私は、食育は本当に大事だと思っています。子どもの頃に食べたものは記憶に残りますし、子どもの頃の味覚は大人になってからの味覚にもつながっているからです。農業の大切さはもちろん、食べ物のおいしさを伝えていくと、将来は明るいのではないかと思います。また、子どもの興味の原点は「楽しさ」なのでそういう場作りができればいいなと思います。

ブルーテック 青山さん 私がジャム作りに至ったのは、小さな頃から柑橘が好きだったというところが始まりです。社会人になってIT業界に入ったのですが、柑橘に関することがやりたいなと思っていたらジャム作りに関わることができました。こんなふうに好きだったものを伸ばす機会が作れるといいなと思います。

ブルーテック 青山さん

徳田先生 私は大学の「現代社会の食と農」という授業で、社会全体の動きや問題を農学部の学生に教えていて、食と農を考えるときには3つの視点が大事だということを伝えています。1つ目は栄養・健康。世界で見れば飢餓問題も深刻ですのでこれが第1の視点として大事です。2つ目は経済。農業は経済活動として行うものなので経済の視点は不可欠です。3つ目は文化・環境。食と農は地域や国ごとにそれぞれ違っていて、ここが他の工業との大きな違いです。国ごとに大きな文化の違いがあり、食には単に栄養をとるという目的だけでなく、楽しさや文化があるのです。食と農は食べるということ以外にもたくさんの関わり方があります。自分が農家をやるというのもありますし、それ以外にもさまざま。自分のできること、やりたいことをやるのがいいと思います。

青森県では、農業のベンチャー企業が新しい技術を使ったりんごの栽培を始めています。収穫期には多くの人手が必要になるのですが、この企業は地域の大学の学生に声をかけて募集しているそう。青森にいるなら一度はりんごの収穫に携わりたい!と思う人は結構いて、たくさんの人が集まるのだそうです。なるほど、そういう農業との関わり方もあるのだなと思いました。難しく考えなくても、いろんな形で農業に関わることができます。「食」という身近なものから、ぜひ、いろんなことへの興味を広げてみてくださいね。

閉じる

海洋プラスチックで万華鏡づくり

EVENT

イベントレポート

2023.10.24

COLUMN

海の生き物の生態系と海洋プラスチックの関係とは?

〜SDGs 14 海の豊かさを守ろう〜

2023.12.05

先生 名古屋大学 大学院理学研究科 附属臨海実験所 講師

自見 直人 先生

海を汚し、海の生き物にもさまざまな影響を与えている海洋プラスチック。

今回は名古屋大学の先生から、海の生き物についての解説と海を守るためのメッセージをいただきました。

海の生き物の新種を見つけ出し、研究する

私は海洋生物の多様性を研究しています。釣り餌などにも使われる「ゴカイ」の新種を探したり、種と種の関係を調べたりしています。海の生き物が研究のメインですが、海に潜ったり山に登ったりしながらいろんな生き物を見つけています。今度は南極へ行きます。

たとえば名古屋大学の臨海実験所がある三重県鳥羽市沖の菅島で発見したゴカイは、青紫色に発光するんです。生き物の新種を探しながら、不思議な現象も探すというのがメインの研究内容です。これまでに新種は60種類くらい見つけました。

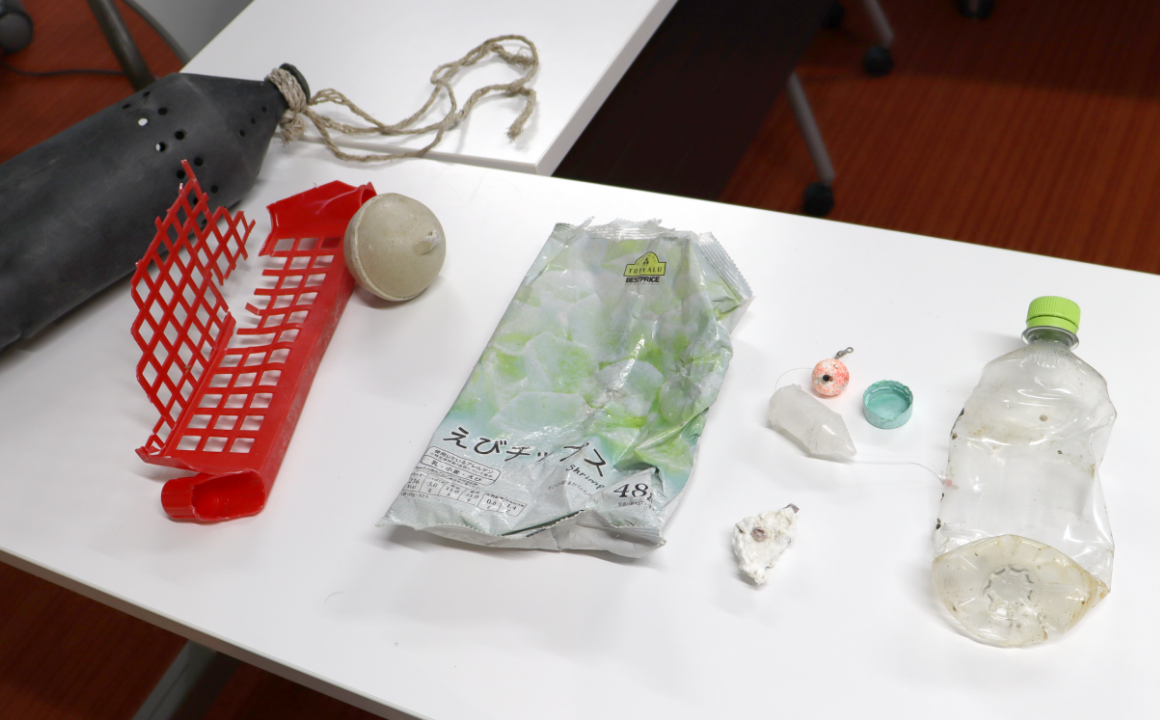

ペットボトルのキャップにできたゴカイの巣

海洋プラスチックによるさまざまな問題

私は普段、船に乗って生き物をサンプリングしているのですが、その過程でプラスチックが採れることがあります。歯ブラシやペットボトルのキャップなどに生き物が巣を作っていて、巣を作ることによってさらに生き物が集まってくるので、巣の中にはさまざまな種類の生き物がいます。海岸でも、生き物が生息している発泡スチロールを見つけることがあります。このように、生き物が自分たちの生活にプラスチックを利用してしまうことがあるのです。

歯ブラシに付着している生き物

海洋生物には子どもの頃に海中を漂う浮遊幼生というステージがあるものがいます。フジツボをイメージするとわかりやすいかもしれませんが、一部の海洋生物は浮遊幼生期を終えさまざまな場所にくっついて定着します。浮遊幼生が嫌がる物質を塗っておけばくっつかなくなるので、船には海洋生物が付着しないような塗料がつけられています。(これはずいぶん前からされている対策のひとつなのですが、船が動くことで塗料が剥がれてきてしまったり、バイオフィルムに覆われて塗料の成分が溶けだしにくくなったりして、どうしてもくっついてしまうものもあります。)船だとこういった対策ができるのですが、海洋プラスチックだとそういった対策が難しくなります。

海洋プラスチックが削れたりして直径5ミリメートル以下になった「マイクロプラスチック」を生物が体内に取り込んでしまうことが環境問題としてよく取り上げられていますが、海洋プラスチックは生物個体への影響だけでなく生物多様性にも影響を与えます。東日本大震災が起きたとき、津波によってアメリカの西海岸に流れ着いたプラスチックに、日本の生物が付着して生きていた例があります。私が日本の沖合で採取したペットボトルのキャップをよく見たところ、外国で作られたものであることがわかりました。キャップにはゴカイの仲間が付着していましたが、おそらく、遠く離れた外国から生きた状態でぷかぷかと流されて日本周辺に来たのだと思われます。海洋プラスチックが生物の方舟のようになっているわけですね。これまでに私が確認した海洋プラスチックに付いていた生き物は繁殖できるような状態のものもあり、通常では起こり得なかった場所で生物が増えてしまう可能性もあります。

自然の現象として、流木や海底火山の噴火により浮いてきた軽石にも生き物が付いていてそれが分散しているという事例があります。それらとプラスチックの違いについては現時点でははっきりわかっていませんが、材質が異なるので、海の底に沈んでしまうまでの時間も異なる可能性があります。つまり、プラスチックと自然現象では、生き物の分散に関わる時間が異なるかもしれないということです。外来種が入ってくる経路はもともといくつかあるのですが、その一つとして、海洋プラスチックが新しく出てきているという状況なのです。

外来種の問題を防ぐための取り組み

外来種問題を防ぐには、海洋中にあるプラスチックをなくすことが大事です。船を使って網で取るという方法もありますが、広大な海のほんの一部分しか除去できないため現実的ではなく、もっと根本的な解決が必要になってきます。私の研究の範囲ではないのですが、微生物の働きによって最終的には二酸化炭素と水にまで分解される生分解性プラスチックというものも開発されています。生分解性のプラスチックを使うことによって、それが海に沈んだり浮いたりしても分解されて、生き物の分散への影響が小さくなるのです。ただし、普及にはもう少し時間がかかるかもしれません。

また、プラスチックは他にもいろんな形で生物に影響を与えます。たとえば魚を捕るためのプラスチックの罠が海底に沈んでしまうと、そこに生き物が入って出られなくなって死んでしまいます。そして、その死骸を餌に別の生き物が入ってきて死ぬというのを繰り返す「ゴーストフィッシング」も起きています。そういったことを防ぐ仕組みづくりや、国としての対策も必要かもしれません。

先生が採取した海洋プラスチック

「ヒトが海の生態系を変えない」ことが大切

では、私たちにできることは何でしょうか。まずは、ゴミを捨てないことが第一です。発泡スチロール等の大きくて浮力の高いものは沈まずに浮き続けるため特に生き物がくっつきやすく、こういったものを捨てないというのを徹底することが大切です。海は広いから大丈夫だろう、ちょっとしたゴミだからいいだろう、と捨てたものが膨大な量になります。個人の「捨てない」意識が大事です。捨てたものが生き物の住処になってしまうということもあまり知られていないので、そういった知識を広めて捨てないようにしようと思う人を増やしていきたいですね。

最後に伝えたい大事なことは、海の生き物は皆さんが想像している以上に多様で、それぞれの生活があるということです。どの海もすべてつながっているのですが、それぞれ固有の生き物の生態系があってそれが回っています。ヒトが海の生態系を崩さないように、変えないように意識して過ごすこと。それを一人ひとりに大事にしてほしいです。

閉じる

「アニマルカリモク」

家具の端材で動物をつくろう

EVENT

イベントレポート

2023.07.07

CROSS

TALK

「木」からはじまる環境保護

〜SDGs 12 つくる責任 つかう責任・SDGs 15 陸の豊かさも守ろう〜

2023.08.18

先生 名古屋大学大学院生命農学研究科 教授

山崎 真理子 先生

先生 名古屋大学大学院環境学研究科 助教

山出 美弥 先生

カリモク家具株式会社/カリモク皆栄株式会社/知多カリモク株式会社

写真:前列左から 小林さん 平野さん 山崎先生 山出先生 中嶋さん

後列左から 安井さん 木村さん

環境保護について考えるとき、“木”は大きなポイントとなります。

今回は、カリモク家具株式会社、カリモク皆栄株式会社、知多カリモク株式会社の皆様と名古屋大学の先生たちが、木材の活用と環境保護について座談会を行いました。

知多カリモク工場見学レポート

今回は座談会の前に、資材の入荷と板材の仕分け、乾燥から家具の部品作りを行っている知多カリモクの工場を見学させていただきました。

知多カリモクはカリモクグループ内の製造工場で使用する木材を海外や国内から調達する資材工場です。カリモク資材の入荷から仕分け、乾燥、切断、椅子の脚などに使われる木管を作る工程、椅子の背などに使われる曲木を作る工程など、さまざまな作業が行われています。

カリモクではSDGsの取り組みのひとつとして、日本の森林保全を考え積極的に国産材の活用を進めています。工場では、木取り技術や、木の塊から削り出さずに薄い板を貼り合わせて曲木をする技術を活用し、木を無駄なく使用。小さな木材も接着工程でつなげて活用しているほか、端材の一部は、ワークショップ「アニマルカリモク」で使用して、木と触れ合い、木を好きになってもらう活動をしています。また、工場内で出る木くずなどは燃焼し、板材の乾燥や工場内の空調に利用しているそう。今回の工場見学でカリモクが木を大事にしていることが大変よくわかりました。

「木とつくる幸せな暮らし」を提案するカリモクの取り組み

カリモク カリモクグループは「自然と共生し、人生100年時代を意識した循環型社会」の実現を目指しています。カリモクが、そういった社会をつくるけん引役となるためには、経済的にも環境・社会的にも価値を創出し続けることが必要です。そのために、新しい事業領域・ビジネスモデルにも取り組んでいます。ひとつ例を挙げると、資生堂とコラボして「BAUM」のパッケージの木製部分の製造を担っています。

カリモクグループのミッションは「木とつくる幸せな暮らし」で、実は家具という言葉が入っていないんです。木を使って人を幸せにしたい、木による幸せな体験をしていただきたいという思いが中心にあります。

カリモク 使用している木材は、北海道や東北の国産材、マレーシアのラバートリー材(ゴムの木)、北米材などさまざまです。調達の際は、必ず現地を訪問しパートナーとして信頼できるかどうかを確認してお付き合いをしています。資材工場には現在約90種類もの木材の在庫があり、そのうち約70種類が国産材です。また、多樹種少量の広葉樹や針葉樹の調達も進めています。針葉樹は建材によく使われるのですが、輸入材との競合や住環境の変化などにより十分に活用されていない現状があります。それを暮らしの中で必ず手で触れる家具に使うことで、お客様が木に思いを馳せる機会が増えればいいなと思っています。

カリモク 木材という素材は、使いやすいものもあれば、節や割れ、長いもの、短いもの、反っているもの、色の濃いもの薄いものと本当にさまざまです。カリモクでは、この素材がもっているばらつきを上手に使い切る工夫を行っています。例をあげると、家具の部品としては使えない短い材料、節がある材料などを小さく切って接着剤で貼り合わせた「集成材」にして、その周囲に、節などの欠点が少ない3mm程度の薄い板を貼ることにより、ひとかたまりの無垢の材料に見せる製造方法があります。手間暇がかかりますが材料を大切に使うことができます。

木をもっと身近に感じてもらうには?

山崎先生 皆さんはテクスチャーとしての木のイメージは持たれていると思うのですが、そのイメージがどこまで繋がっているのだろうということをよく考えます。木材の色が変化するということも、意外と知られていないようです。

カリモク 木のアイテムを見たときに「癒やされるな」「きれいな色だな」とは思っても、もともとどんな木だったのかというところまで興味を持つ人は少ないかもしれませんね。

山崎先生 これは、生産者と消費者がすごくかけ離れているために、原材料がどんな過程を経て自分たちの手元に届いているのかを知らないからだと思うんです。なので、木材のトレーサビリティがポイントになってきます。トレーサビリティとは、その製品がつくられた経緯をわかるようにするために、材料の調達、生産、消費、廃棄までを追跡できるようにすること。つまり「見える化」です。これを実現しようとするとコストがかかるんですが、現時点ではこのトレーサビリティのコストが削られているんです。“丁寧にものを作る”こともSDGsの取り組みの一つですが、この中に、コストをかけた見える化も入れることが大切です。それに対して、消費者は責任をもって買う・使うという世の中になるとSDGsとしてもよりよい方に変わっていくのではないかと思います。

山出先生 お客様がものを買われるときにそのものの後ろにあるストーリーをどれだけ説明できるかというのは大切だと思います。木がどこで育ってここまできたのかというのを知ることで、木への愛着が増すと思うんです。そういったことも含めてブランディングにもなり、家具自体の価値が高まると思います。

山崎先生 木は人間と同じように“育つ”ものなので、手元に来るまでのストーリーにも共感が生まれやすいですよね。親近感もあるので、ほかの材料・素材との差別化にもなります。

木を使えば、二酸化炭素を減らすことができる

カリモク カリモクには「100歳の木を使うなら、その年輪にふさわしい家具を作りたい」という言葉があります。木を伐採したら、次の木が大きくなるまでにまた50年、100年かかります。私たちが木で家具を作り続けるためには、それまでの間使い続けられる家具でないといけません。木には、地球温暖化に影響を及ぼす「二酸化炭素」を吸収して炭素固定する機能があるなど、私たちは森林から多くの恩恵を受けていますが、長い時間をかけて育ち恩恵を与えてくれた木を短いスパンで廃棄してしまえば、その恩恵を無駄にしてしまいます。育った年月分長持ちする家具を作ることが使命の一つととらえ、グループ内に資材部門を持ち、資材―製造―販売が連携して品質至上に取り組んできました。

山崎先生 たとえば木製の家具を50年使って、メンテナンスしてさらに50年使ったとしたら、100年もの間炭素を貯蔵できたことになりますね。つまり、木でできたものを大事に使うことで大気中の二酸化炭素を減らすことができているんです。これは木造の建物でも同じことが言えます。

カリモク 家具の買い替えを検討する人は多いのですが、家具自体に愛着があり、リペアを選ぶという人もいます。家具を長く使うことで環境にもやさしくできるということをみなさんにもっと知ってもらえれば、リペアを選ぶ人も増えるのではないでしょうか。木は、生えていた年数と同じくらいの年数を十分に耐えられると言われています。たとえば神社などに使われるヒノキだと1000年以上使えるとも言われているんです。蝶番などの接合部が傷んできたときに適切なメンテナンスをすれば、さらに長く使い続けられます。

山崎先生 生物劣化さえしなければ木は金属などと比べてもはるかに耐久性が高い素材なので、家具自体の耐久性は半永久的だと思います。おっしゃたように、接合部のメンテナンスがポイントですね。

カリモク 私たちメーカーとしてはメンテナンスにコストがかからないように、メンテナンスしやすい設計・構造にするというのが課題です。家具をメンテナンスすることがあたりまえになれば、木を大切に長く使う社会になってくると思います。

山崎先生 昔は家具も家も長く使えるということ自体に価値があったように思いますが、今は賃貸で暮らす方も多く、家具はその空間に合うように引っ越すたびに買い替えるという方もいるそう。今の時代のキーワードは「空間」だと思います。どんな空間が好きなのか、どんな空間で過ごしたいのか、といった自分のイメージに合った家具と出会えば、自然と長く使いますよね。「長く使える」という機能面とのマッチというよりは、家具と空間のマッチ。その家具がある空間を好きになるというのがポイントだと思います。

将来的にメンテナンスがしやすいダイニングチェア。シート部のパーツ交換が可能。

山出先生 たとえばソファのリペアで張り替えを行って自分好みにしたとしても、これまでに使ってきた愛着や思い出は残るので、空間にマッチする。自分が落ち着く空間になる。空間を好きになるというのはそういうことなのかなと思いましたね。

カリモク 日常生活の中で、木で幸せを感じる瞬間を意識していただきたいと思っています。それは、公園を散歩したとき、職場の休憩室、家事をしているとき、リビングでくつろいでいるときなど、心地よいなと感じた時、その空間に木や木の家具、木の道具があることが多いのではないでしょうか?木で幸せを感じる瞬間を意識することができれば、自然と身の周りに木が増えると思います。その積み重ねが森林資源の持続的な有効活用につながると思っています。わたしたちとしては「木っていいよね」といってもらえるような空間やものを提案していきたいですね。

木を大切にしながらたくさん使おう

カリモク アニマルカリモクのイベントをしていて感じるのは「みんな木が大好き」ということです。人は生まれた時から木と暮らし始めます。庭や公園の木、建物の床や柱、椅子やテーブルなどの家具、食器など形や用途を変えてさまざまな木に触れる機会がありますよね。日々ともに暮らしてきたので、木に安らぎや癒しを感じる方も多いのではないでしょうか。木は人を癒やし、暮らしにも役立ち、さらに再生可能な資源にもなります。これほど素晴らしい素材はありません。私たちは今後も木とともに暮らしていきます。大好きな木を大切にかつたくさん使い、そして育てることが「自然と共生した循環型社会」につながるんです。カリモクとしても、魅力的な製品づくりやワークショップなどのイベントを通して、木を使う人を増やしていけたらと考えています。

山崎先生 家や仕事場、学校など、自分がいる場所の素材や材料を感じてほしいですね。街の中でも、校庭でも、どこでもいいので、好きな木をひとつ見つけてみてください。好きになると木が気になって、生涯にわたって木に触れる機会が増えると思います。あとは、木製の学習机もぜひ使ってほしいです。大学生や大人になってからも使えますし、木との付き合い方もわかります。大切に使ってほしいのはもちろんなんですが、木という素材はきれいなままの状態を保つことが正解ではないと思うので、ときには傷をつけてしまってもそれ自体が思い出になりますよ。木の家具と友達のように付き合っていけたらいいんじゃないかと思います。

カリモク そうですね。まずは木を好きになってもらうこと。好きになったら大切にしようと思いますからね。

閉じる

南海トラフ地震から身を守る

もしもに備えて今できること

EVENT

イベントレポート

2023.06.23

COLUMN

“自分ごと”で考える災害対策

〜SDGs 11 住み続けられるまちづくりを〜

2023.07.14

先生 特任准教授

小沢 裕治 先生

先生 特任助教

幸山 寛和 先生

全国の広い地域で被害が予測されている南海トラフ地震。

今回は名古屋大学の先生から、地震への備えについて、メッセージをいただきました。

2つのプレートの動きによって地震が起こる

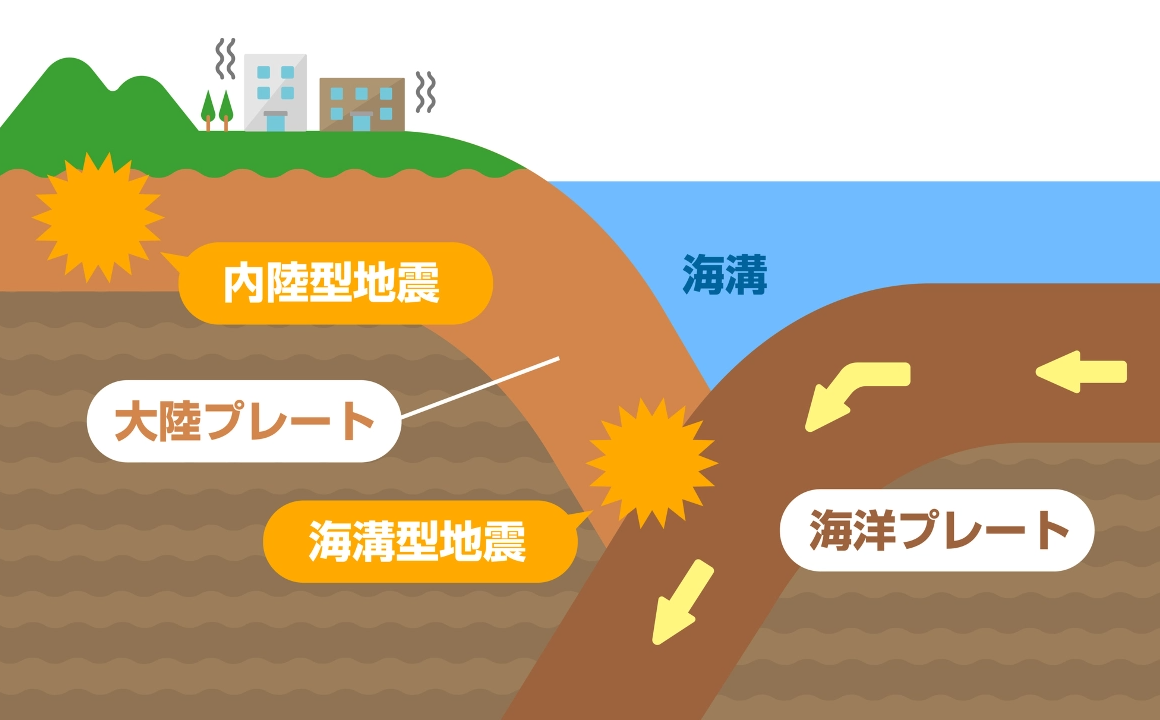

日本ではよく地震が起きますが、これはプレートが動くことが原因です。地球には軽石でできている、軽い「大陸プレート」と、溶岩が冷えて固まってできた、重い「海洋プレート」の2種類があり、どちらのプレートも地球の表面にある薄い層「地殻」と地殻の下にある岩石の層「マントル」の2層構造になっています。マントルの先には地球の中心部である「核」があり、そこにはマントルが溶けてできた高熱の「マグマ」があります。このマグマが噴き出すことでマントルが温められて伸び縮みし、それによって表面のプレートが動くのです。

日本で起きる地震の種類には2つあり、1つは大陸プレートが海洋プレートの動きの影響を受ける「境界地震」、もう1つは海岸から遠い、陸地の内部の地殻内で発生する「内陸地震」です。境界地震は2つのプレートの摩擦により発生し、内陸地震は地殻そのものに働く圧縮力により発生するところが2つの地震の大きな違いです。

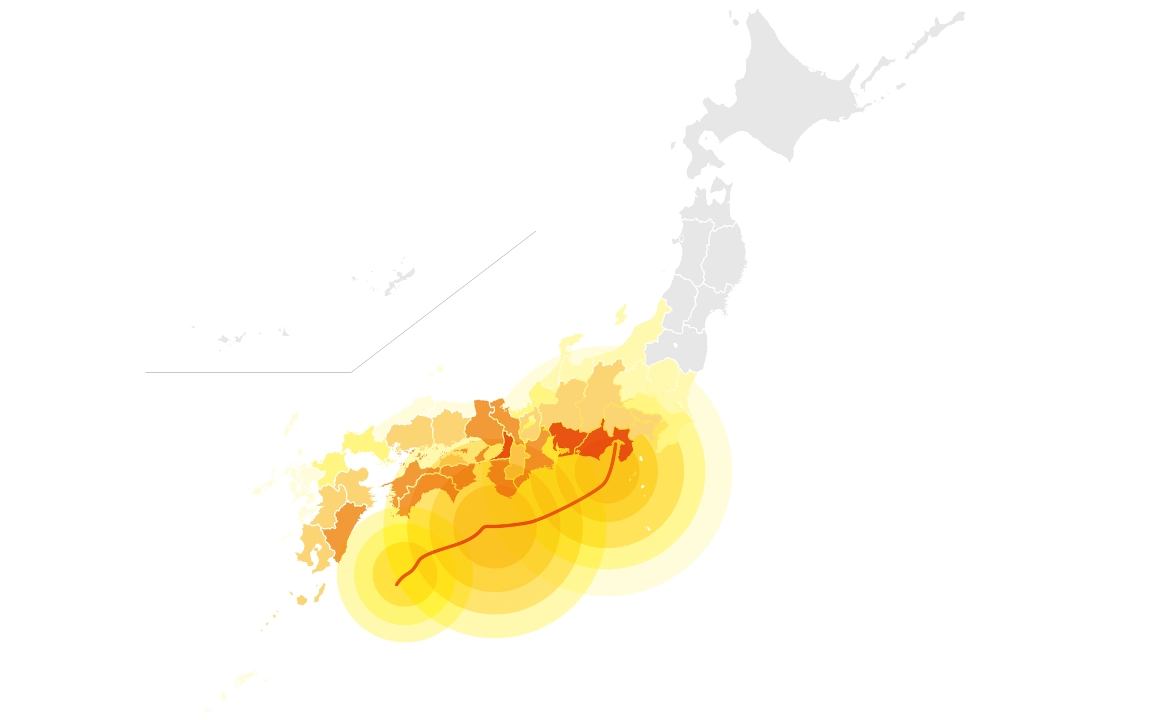

最近では、ニュースでよく「南海トラフ地震」が取り上げられていますよね。プレート同士の海底の溝状の地形のことを「トラフ」といい、南海トラフとはフィリピン海を含む海洋プレートである「フィリピン海プレート」とユーラシア大陸を形成する大陸プレートである「ユーラシアプレート」のトラフのこと。宮崎県から静岡県までの大きなトラフから地震が起きると予測されているのです。南海トラフ地震は100~150年間隔で繰り返し起きていて、前回の地震(昭和東南海地震(1944年)及び昭和南海地震(1946年))が発生してから70年以上が経過した現在では、次の地震の発生が迫っていると考えられています。発生した際には、愛知県では渥美半島などの地域に5m以上の津波が来る可能性が26%以上あると試算されています。

防災?減災?地震対策において大事なこと

南海トラフ地震が起きたときに命を守るためには備えが大切です。みなさんは「防災」という言葉を聞いたことがあるかと思います。災害そのものを防いだり、災害が起きたときに被害が出ないようにしたりすることです。では「減災」はどうでしょうか?これは、災害はいつかやってくるという前提で、被害を最小限に食い止める取り組みのこと。たとえば火災で考えてみると、燃えるものを周囲に置かず火災そのものを防ぐことが防災、火災が発生しそうな場所に消火器を置くことが減災です。防災・減災の考え方は災害によって異なり、例に出した火事の場合で考えると、防災は可能ですが、自然災害である地震においては防災でできることは限られています。減災が非常に大切になってくるのです。

私たちが今できることは?

私たち一人ひとりにも、今すぐにできる減災があります。まず、家での被害を小さくするためには、家具の固定をする、重いもの・大きいものを高い場所に置かないということが挙げられます。そして、実際に災害が起きたあとにも健康を守るためには、普段からしておくべきことがあります。1つ目は、家での準備です。水や食料、普段飲んでいる薬などの備蓄はもちろんのこと、常に最新の情報を仕入れることができるよう、乾電池式のラジオの用意やスマホのこまめな充電も大切です。ほかには、災害でカード決済やスマホ決済が使えなくなる可能性があるので現金の準備も。家から逃げるときに持ち出せる防災リュックもすぐに取り出せるところに置いておきましょう。2つ目は、避難についての確認です。家の近くの避難場所を確認し、実際に歩いて行ってみて、道を確認しておきましょう。被災想定区域や避難場所・避難経路、防災関係施設の位置などを示したハザードマップも普段から見るようにしておくことが大切です。

災害時に命を守るためのポイントは周りの人と連携すること。近隣に住む人などと普段からコミュニケーションを取り「顔の見える関係」をつくっておくことで、避難や避難生活がスムーズになるのです。自治体での防災訓練や地域の活動に参加するなどして、近所の方と面識をもつことから始めましょう。

“自分ごと”として知ること、備えることが大切

大学や研究機関などでの研究が進んだ結果、災害に関するさまざまな現象を詳しく調査・把握することができるようになりました。その一方で、自然現象を相手にしているので、予測することは未だ難しいのです。なので、まずは身近な場所にはどういった危険があるのか、災害が発生すると揺れはどのくらいか、津波や河川の氾濫による影響はどの程度あるのかを知ることが大切です。そういったことを知れば個人個人がすべき災害対策が具体的になります。

歴史や地震の発生の仕組みから見て、南海トラフ地震は必ず発生すると考えられます。個人で、家族で、学校や職場で、そして大学などの研究機関と民間企業が連携して備えるというのも大切です。“自分ごと”として考えること、そして、防災・減災など普段の地道な行動の積み重ねが災害時に大きな差を生みます。まずは関心を持つこと、できることから始めてください。

閉じる